天草の乱の激戦地となった富岡城。この城を落とせなかった天草四郎は島原の一揆勢と原城で合流し、幕府相手に籠城戦を繰り広げました。その後富岡城は経済的な理由から廃城となりましたが、平成に入り櫓や石垣が復元されました。

2023年9月登城

満足度:★★★★★

歴史

寺沢広高による築城

関ヶ原の合戦後、東軍についた唐津藩主・寺沢広高は天草郡4万2千石を拝領しました。ただし、天草は西軍の小西行長の領地の一部であり、肥後の加藤清正へ与えられたものの、清正がキリシタンが多いことを嫌って幕府に交換を申し入れたという、曰く付きの土地でした。

寺沢広高は飛び地である天草の拠点として、1602年から天草下島の富岡に城を築きました。広高は唐津に在住し、天草の統治は城代(番代)が行いました。

天草の乱と富岡城

1637年、島原の一揆に呼応して、天草でも天草四郎が指揮する一揆が起こります。鎮圧を図った唐津藩兵は本渡の戦いで敗れ、一揆勢は富岡城に攻め込みます。唐津藩兵の必死の抵抗を受け、一揆勢は戦いが長期化することを懸念して、海を渡って島原の一揆勢に合流しました。もし富岡城が落城していたら、歴史が変わっていたかもしれません。

山崎家治による改修

1638年、天草の乱を引き起こした責任から、唐津藩主・寺沢堅高は天草領を没収され、代わりに山崎家治が備中・成羽から入封します。家治は築城の名手としても知られており、城の改修と縄張りの見直しに取り掛かります。現在残る百間土手や袋池は家治が築いたものです。ただし、3年後に家治は讃岐・丸亀へと転封しました。

富岡城の終焉

山崎家治の転封後、天草は天領となります。鈴木重成が代官として入り、荒れ果てた領地の整備に努めます。重成は一揆の一因は過大な石高の算定による年貢負担にあると考え、実石高は半分の2万1千石だと幕府に訴えました。後を継いだ養子の重辰も幕府に再三上申し、ついに1659年に石高半減を成し遂げました。

1664年、鈴木重辰が京都代官に任じられると、天草は私領となり、三河田原から戸田忠治が入封します。1671年に忠治は奏者番として関東に移りますが、その際に富岡城を破却しています。忠治が破却を幕府に提言したとも伝わっていますが、再び天領に戻る天草に城は不要と幕府が判断したからかもしれません。富岡城の石垣は崩され、古材は城外に持ち出されました。

交通アクセス

行きやすさ:★★★★★

富岡城は天草半島の先端にあり、非常に行きにくい場所にあります。公共交通機関で行くには、長崎・茂木から高速船に乗るしかありません。

長崎駅から茂木港まで長崎バスで25分。茂木港から富岡港まで高速船で45分。富岡港から富岡城本丸まで徒歩20分。

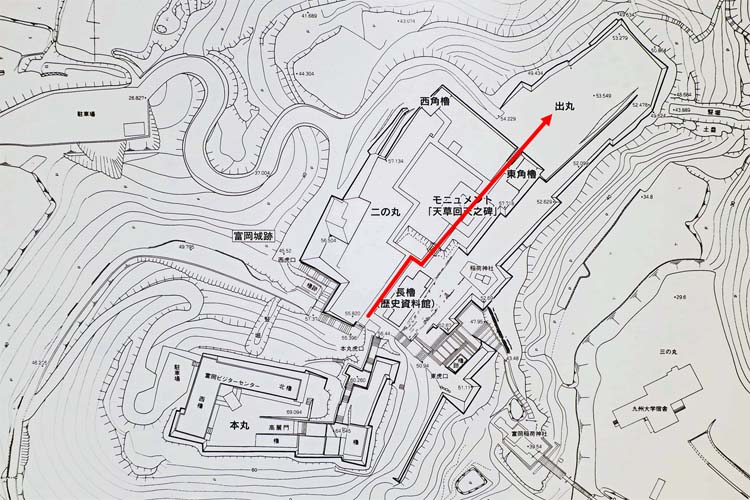

縄張り

国土地理院撮影の空中写真(2014年撮影)を加工

富岡城は砂州で陸地に繋がった陸繋島にあります。天草全体を治めるにはかなり北西に偏っていますが、唐津から海路で行きやすい富岡に城が築かれました。

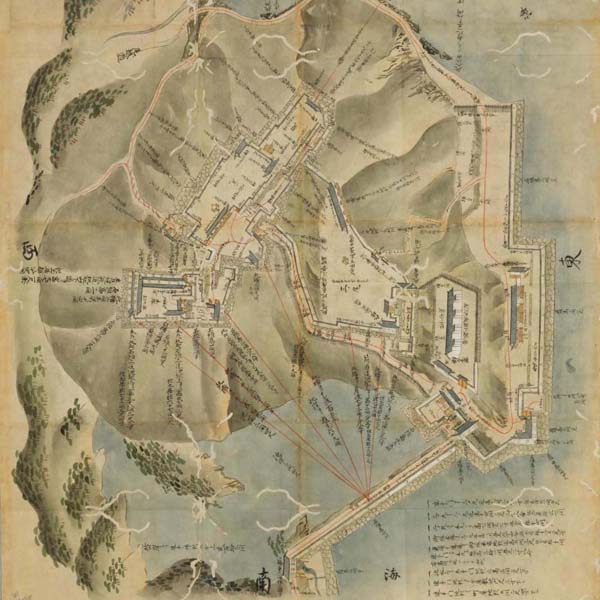

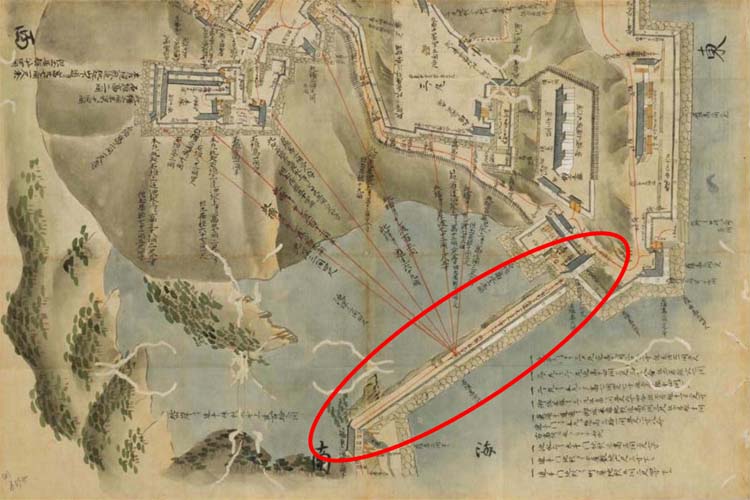

天草の乱前

築城当初の富岡城は石垣造りの近世城郭でしたが、縄張り的に問題があり、天草の乱では籠城戦で苦労しました。入江が城の奥まで入り込んでいるため、一揆勢は舟を着けてそこから攻め込みました。また、地続きである陸側からの攻撃への備えがなく、井戸も三の丸と城外にしか設けられていませんでした。

本領ではなく飛び地だったことから、唐津藩主・寺沢広高が利便性を優先したためだと、個人的には考えます。

天草の乱後

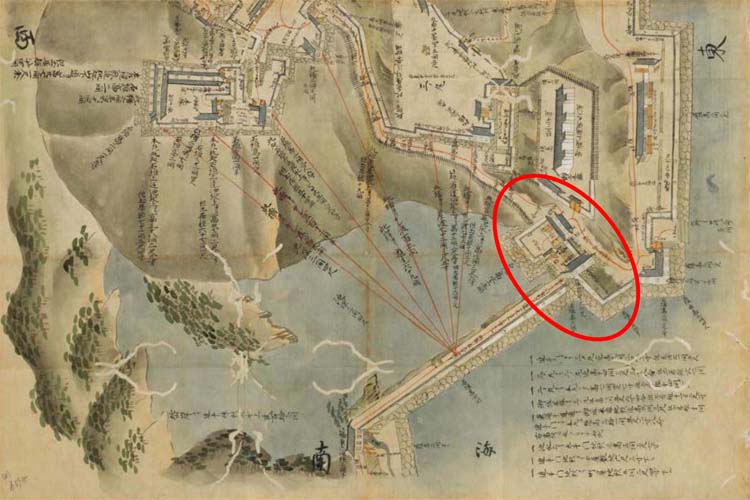

天草の乱後、山崎家治が富岡城に大改築を施しました。百間土手を築いて入江を仕切り、淡水池(袋池)を造りました。また、城内と城下町の境目に堀切を造り、大手門を設けました。

家治はまもなく讃岐に転封しましたが、城を改修させるために幕府が遣わせたように思います。

城歩き

大手門跡

陸路からの攻撃に備えて、陸繋砂州(トンボロ)の付け根に設けられた大手門跡。当時は堀切で城内と陸路を切り離し、跳ね橋を架けていました。右側(東側)の石垣が新しいのは、昭和に農協が事務所建設で取り壊したのを、2009年(平成21年)に復元したからとのこと。なんかもったいないね。

富岡城と百間土手

山の上に見えるのは富岡城の櫓、下に見えるのは百間土手とその石垣です。

百間土手石垣

圧巻の百間土手石垣。長さ170メートル、高さ8メートルの土手を築き、城の弱点だった入江を仕切りました。現在、石垣下は埋め立てられていますが、建設当時は海だったわけです。

百間土手の上部道

百間土手の上部は道となっており、左が袋池、右が海側になります。当時も土手の上部を登城道として使用していました。

袋池

先に述べたように、袋池は土手を造成して造った淡水池です。城内の水源としての意味合いもありました。名の由来は「袋」のようにキュッと絞って誕生したからかも。

袋池神社

袋池には、溺死した娘が大蛇に姿を変え、水面に落ちた葉を取り除いているという伝説があります。池に木の葉が一枚も浮いていないのはそのおかげということですが・・・

個人的には、江戸時代に造られた人造池にそのような言い伝えが生まれたのが興味深いです。

追手門跡

百間土手の突き当りには枡形があり、追手門が設けられていました。つまり富岡城ではトンボロ付け根の「大手門」、土手の突き当りの「追手門」と2種類あったわけです。

ただ特に案内板は無く、道路を通すために一部石垣が積み直されていて残念。

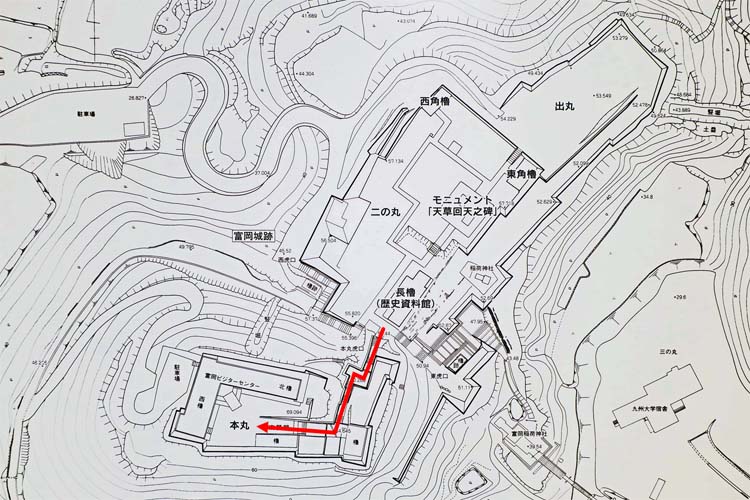

富岡稲荷神社の石段

徒歩で本丸に向かうには、富岡稲荷神社の石段を上っていきます。この道が当時は登城道だったようです。特に案内は無いですが、徒歩の方はこちらからどうぞ。

二の丸東下の虎口

神社を抜けると突然現れる二の丸東下の虎口。大手口だけあって、かなり立派な石垣です。ただ、破城の際に徹底的に破壊されたため、新たに復元されたものです。

二の丸下帯曲輪

二の丸下には帯曲輪が設けられていました。奥は出丸と繋がっています。

二の丸入口

二の丸入口には長櫓が復興再建されており、現在は歴史資料館になっています。富岡城の歴史と構造が非常に詳しく展示されているので、城好きは必見です。

本丸虎口

長櫓(歴史資料館)の南側には本丸への石段がありますが、まずは二の丸を堪能しましょう。

二の丸

二の丸は昭和に公園化され、その後荒れ果てていたようですが、きれいに整備されています。

勝海舟・頼山陽像

勝海舟は長崎海軍伝習所の生徒だったときに富岡に来たことがあり、宿泊した鎮道寺の柱に「日本海軍指揮官 勝麟太郎」と落書きしました。

頼山陽は江戸時代後期の漢学者で、長崎から富岡を訪れ、漢詩「泊天草灘」を詠んだと言われています。実は富岡には来ていないとの説も有力ですが・・・

鈴木重成・正三像

鈴木重成は初代代官として、乱後の天草の復興に尽力しました。正三は重成の兄にあたり、僧として領地運営を補佐しました。天草には、鈴木重成、正三、重辰を祀る鈴木神社が現在も残ります。

出丸

城の北東に二の丸より一段低く出丸が設けられていました。

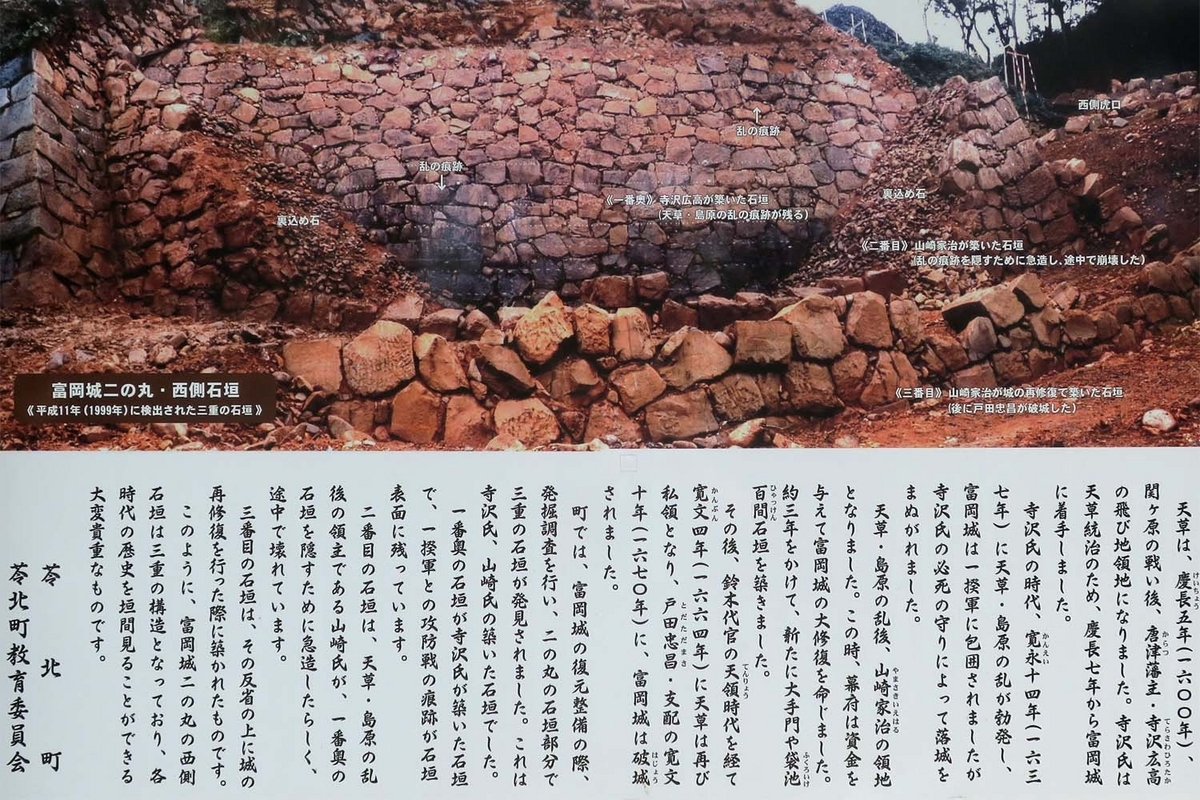

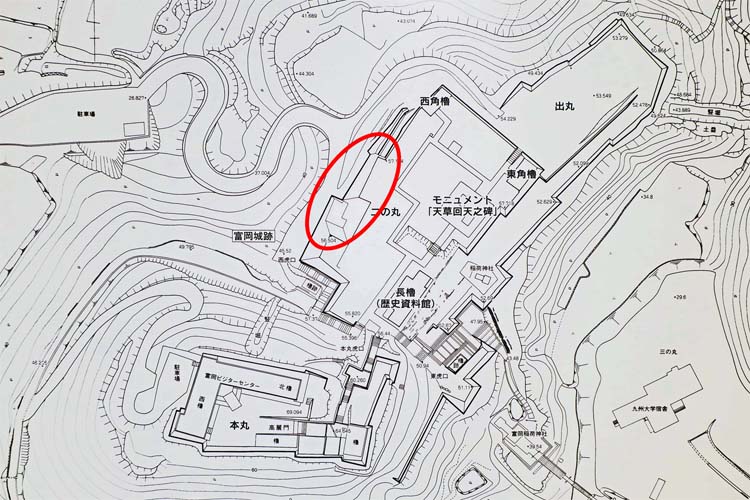

二の丸西側石垣

車で来られた方は西側虎口から入城することになりますが、興味深い説明板がありました。二の丸西側石垣は寺沢氏が築いた石垣、それを覆い隠すために山崎家治が急造した石垣、それが崩れたので修復した石垣の三重で構成されているとのことです。

わざわざ寺沢氏の石垣の外側に石垣を築いたのは、乱の痕跡を隠すためだったと考えられています。

本丸北櫓

二の丸から眺める本丸北櫓。外からだと2重櫓に見えますが、実際は平櫓というトリックアートのような外観です。

本丸虎口

本丸へは一本道です。途中の櫓では鈴木重成に関する資料が展示されていました。

本丸西櫓・北櫓

西櫓・北櫓はビジターセンターとして利用されています。再建された西櫓と北櫓はくっついていますが、本来は別々の建屋でした。先も述べた通り、外からだと二重櫓に見えますが、実際は平櫓です。

本丸からの眺め

本丸からは富岡特有の陸繋砂州(トンボロ)や細長く突き出た砂嘴を眺めることが出来ます。絶景かな。

感想

縄張りが非常に面白い城でした。復元された石垣が立派ですが、麓の百間土手石垣も必見です。まさか袋池が人造池とはね。

アクセスが良い城とは言えませんが、原城、島原城と同じく天草・島原の乱の舞台となった富岡城を訪問してみてください。